2008年以降、日本の人口が減少し続けている中、唯一人口が増えている都道府県が『東京都』です。なぜ東京だけが、他と異なるのでしょうか。その理由と、不動産投資をするうえで必ず確認しておきたいデータについて解説します。

東京都の現状

まず、東京都の現状を確認しておきましょう。

2025年10月に発表された人口動態調査によると、同年5月中に東京都内で生まれた子どもは7,461人で、亡くなった人数は10,441人でした。このデータから、東京都も出生数よりも死亡数が多い状態であることは、他府県と変わらないことがわかります。

そのような中、東京都の人口が増えている理由は、東京に流入する人の数が流出する人の数を大幅に上回っているためです。

2024年の住民基本台帳人口移動報告によると、全国的に国外からの転入者数(735,883人)が国外への転出者数(371,615人)を大幅に上回っていました。そのため、国内の移動のみに限定すると、転入超過だったのは東京都や神奈川県など7都府県のみですが、国外からの転出入も加味した社会増減数でみると、20都道府県が社会増加となっています。

その中でも特に東京都にその傾向が強く、東京都の社会増加は140,548人で、全国で最も多く、2023年と比較して24,350人も拡大しています。この数値は2番目に社会増加が多かった大阪府(49,767人)の3倍に近い数値です。

東京都の人口が増加している理由

東京の人口が増加している理由として、大きく分けて下記の2つが考えられます。

- よりよい進学先や就職先を求める若者が流入していること

- 留学生や技能実習生などの外国人の人口が増加していること

1つずつ詳しく見ていきましょう。

よりよい進学先・就職先を求める若者の流入

東京への転入超過数を確認すると、男性と女性ともに若い世代の流入が多いことがわかります。特に多いのが、大学進学や就職を機に上京する若者です。

2020年に国土政策局が行ったアンケート「企業等の東京一極集中に係る基本調査(市民向け国際アンケート)」によると、「自分の希望や能力に合った大学や就職先が地元になかった」「賃金等の待遇が良い仕事が地元で見つからなかった」「利便性の低さや娯楽の少なさなど地元への不満があった」などの理由が多いようです。

実際に、全体の20%近い大学が東京都内に存在し、東京証券取引所プライム市場に上場している企業1,623社のうち883社が東京都内に本社を置いているなど、多くの大学や大企業は東京に集中しています。2025年度の最低賃金を見ても、1,226円と全国で最も高い水準です。

また、東京に流入する若者に女性が多いのが近年の傾向です。その理由としては、東京都内で働く女性の所得が全国的に見て高いことが、女性の東京進出を促す要因となっているのではと考えられています。

このように、東京に条件のよい選択肢が多く存在することなどを理由に多くの若者が東京にやってきているのです。

留学生や技能実習生などの外国人人口の増加

若者だけでなく、東京は外国人の流入も多い傾向にあります。

その理由としては、若者と同様に大学や企業が東京に集中していることのほか、東京都内で技能実習生や高度専門職の受け入れが拡大していること、多言語対応サービスや生活支援プログラムが充実していることなどが挙げられます。

さらに、近年では中国や韓国などの隣諸国が就職難といわれているため、今後もよりよい仕事を求めて日本にやってくる外国人が増える可能性が考えられるでしょう。

不動産投資をするうえで必ず確認しておきたい数値

投資用の不動産を選ぶ際に、人口統計資料などのデータを確認しておくことで、不動産投資における各種リスクの軽減に役立てることが可能です。中でも、特に重要な数値とその理由について解説します。

人口予測

家賃収入を目的とした不動産投資では、長期的に物件を保有し、運用することが前提となるため、必ず、今だけでなく将来的にも問題なく賃貸経営を続けられるかという視点で投資判断をすることが大切です。

具体的には、自分自身が老後を迎える時期における物件周辺地域の人口に着目するとよいでしょう。

例えば、現在40~45歳の人の多くが定年を迎える時期に当たる2050年の人口予測を見てみましょう。

「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」によると、「11県で2020年と比較し総人口が30%以上減少する」「25道県で65歳以上人口割合が40%超になる」「総人口が2020年の半数未満となる市区町村は約20%に上る」など、2050年までに多くの道府県で大幅な人口減と高齢化が予想されています。

一方で、東京都の人口は2035年頃まで増え続け、2050年時点の人口は2025年現在よりも多くなると予想されています。ただし、東京都内でも地域差があり、特に人口が増えると予想されているのは、中央区、千代田区、港区、台東区、文京区など中心部で、2020年と比較して15~25%程度人口が増えると予想されています。一方で、23区外では今後25年で15%近く人口が減ると予想されています。

人口の増減は、賃貸需要の増減に直結します。安いからといって将来的に人口が大幅に減る地域の物件を持ってしまうと、後悔する可能性が高いため、避けたほうがよいでしょう。

東京以外の都市(大阪、愛知)については以下の過去記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

https://www.ge-creation.co.jp/column/column-5035/

年齢別人口割合

人口だけではなく、年齢分布を確認しておくことも重要です。見るべきポイントは、20~50代の現役世代が多く住んでいる地域かどうかです。

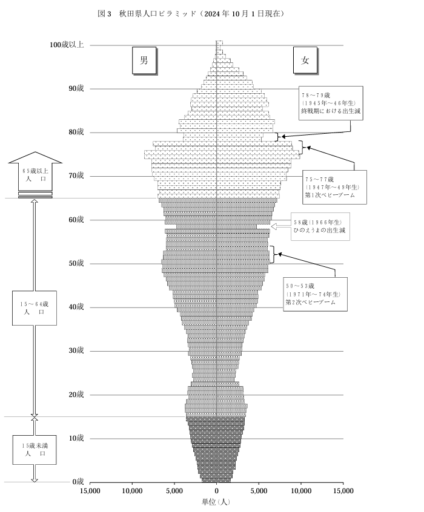

例えば、下記の秋田県のように、現役世代の人口が他の年代よりも減っている場合は、地元に良い働き口がなく、都市部へ若い人が流出している可能性が高いため、要注意です。

出典:秋田県年齢別人口流動調査報告書 - 2023(令和5)年10月~2024(令和6)年9月 -

進学や就職を機に転出する人が多い地域では、仮に18歳未満の人口が多かったとしても、将来の安定した賃貸需要は期待できません。将来的には入居付けなどで苦労する可能性が高いため、現役世代の少ない地域の物件は避けたほうがよいでしょう。

世帯構成

その地域に多い世帯構成によって、その地域で需要が高い間取りも変わってきます。

全国的には、近年単身世帯が増加しており、2050年で44.3%に達する見込みといわれています。東京ではさらにその傾向が強く、2020年の国勢調査の時点ですでに過半数が単身世帯となっていました。

そのため、長期的に高い需要が続くと考えられるのは、単身者向けの間取りです。

需給のミスマッチを招かないよう、その地域に多く住むのはファミリー世帯なのか、単身者なのか事前に確認しておきましょう。

持ち家比率

持ち家のある人は、特別な事情がないかぎり、賃貸物件を借りることがないため、持ち家比率も事前に確認しておきたい数値の1つです。

2人以上の世帯では7割以上が持ち家に住んでいるのに対して、単身者の7割近くが賃貸住宅で暮らしており、世帯人数が増えるほど持ち家比率は高くなる傾向があります。

また、年齢が高くなるほど持ち家比率が高くなる傾向にあり、65歳以上の人の8割以上が持ち家に住んでいます。

このように、若い単身者が最も持ち家率が低く、賃貸需要が見込めると考えられるため、持ち家率の低い地域の単身者向けの物件を選ぶとよいでしょう。

データからわかる持つべき不動産とは?

長期的に安定した家賃収入を得たいと考えるのであれば、まずは、検討する不動産が下記の5つの条件を満たしているか、確認してみましょう。

➀今後数十年人口が増加すると予想されている地域にあること

②現役世代の単身者が多く住む地域にあること

③持ち家率が低い地域にあること

④その地域で賃貸需要の高い間取りであること

⑤RC造のマンションであること

①~④の条件が重要な理由はここまでに説明したとおりですが、木造や軽量鉄骨造の不動産は耐用年数が短く、築年数の経過による賃料の下落幅も大きいため、長期的に安定した家賃収入を得たいなら、⑤の条件も外せません。

これら①~⑤すべての条件を満たす不動産には、東京都中心部のワンルームマンションなどがあります。そして、都心のワンルームマンションには、希少性が高いなどのメリットもあります。詳しくは、過去記事で解説していますので、併せてご覧ください。

https://www.ge-creation.co.jp/column/column-5988

人口統計資料を確認し、安定した不動産投資を目指そう

不動産投資で安定した収益を長期的に得るためには、将来長きに渡って高い需要が期待できる不動産を購入することが必須です。将来的な需要を見極めるうえでは、人口統計資料などの統計データが役立ちます。データを基に将来の予測を立てるなどのひと手間で軽減できるリスクも多いため、よく調べてから投資判断をするようにしましょう。

ジーイークリエーションでは、今回解説した不動産投資以外にも、生命保険の見直し、NISAやiDeCo、年金対策、相続税対策など、幅広い相談を受け付けております。

◇下記URLより無料の個別相談をお申込みいただけます。お気軽にお申込みくださいませ。