近年、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増えており、孤独死や老々介護などが社会問題と化しています。そのようなニュースを聞いて、老後の不安を感じている人も少なくないのではないでしょうか。

本記事では、老後にひとりになって困ることがないよう今から何をしておけばよいのか、老後ひとり難民になるとどのような問題に直面するのか、老後ひとり難民にならないためにはどのような対策が有効なのかについて解説します。

老後ひとり難民とは?

「老後ひとり難民」とは、単身高齢者に関する問題を研究する沢村香氏の著書「老後ひとり難民」で使用されている、身元保証人のいない高齢者を指す言葉です。

近年、日本では長寿化や未婚化に伴い、身寄りのない高齢者に関する問題は深刻化しています。

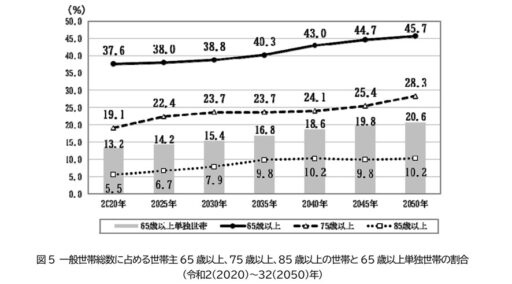

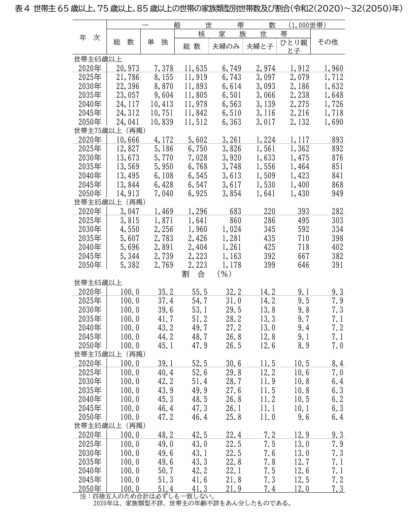

2024年4月12日に国立社会保障・人口問題研究所が行ったプレスリリースでも、高齢単独世帯の増加、単独世帯に占める未婚者の割合が進み、2050年までの30年間で近親者のいない高齢単独世帯が急増すると予測されており、事態の深刻さが伺えます。

(令和6(2024)年推計) -令和2(2020)~32(2050)年-

未婚の高齢単独世帯が老後ひとり難民になる可能性が高いのは言わずもがなですが、結婚し配偶者がいれば老後ひとり難民になる心配がないというわけではありません。夫婦二人暮らしであっても、高齢夫婦の場合、どちらかが亡くなったり、入院したりすることで日常生活に支障が出るケースが多く、老後ひとり難民になるリスクは低くないためです。

(令和6(2024)年推計) -令和2(2020)~32(2050)年-

同調査によると、2050年時点において、世帯主が65歳以上の世帯の45.1%が単独世帯、26.5%が夫婦のみになると予想されています。つまり、全体の7割以上が老後ひとり難民になるになるリスクが高い世帯に該当するということです。

このように、老後ひとり難民の問題は、決して他人事と軽視できる社会問題ではありません。老後ひとり難民になるとどのような問題が想定されるのか、そのような対策が有効なのか見ていきましょう。

老後ひとり難民のリスクとは?

老後ひとり難民になるとどのような問題に直面するのでしょうか。

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯など、身寄りがない高齢者に起こる可能性が比較的高い問題を4つ紹介します。

身元保証人が用意できない

一般的に、介護施設への入居、賃貸契約、入院・手術などの際には身元保証人が必要になります。子どもなどが身元保証人になるケースが一般的ですが、老後ひとり難民にはそのような近親者がいないケースがほとんどです。身元保証人を用意できず、希望する介護施設や賃貸住宅への入居が叶わないケースも少なくありません。

自分で判断・手続きすることが困難になる

認知症が進むと、自分で判断したり、手続きしたりすることが困難になります。介護サービスを利用するにも、介護保険の利用申請などが必要になりますが、代わりにそれを行ってくれる人がいない場合、適切に制度を利用できないケースが想定されます。

意思能力がない高齢者が手続きをした場合、契約そのものが無効になる恐れがあるため、高齢者単独で申し込みや手続きを認めていない企業も少なくありません。

自分でお金の管理をすることが困難になる

判断能力、認知能力の低下により、お金の管理ができなくなるケースも珍しくありません。高齢者を狙った詐欺などの被害も多いため、認知症が進行した場合などにお金の管理を任せられる人の存在は必要不可欠です。

死後の事務手続きや葬儀を行ってくれる人がいない

身寄りのない人が亡くなった場合に、自治体が行ってくれるのは最低限の火葬と埋葬のみです。埋葬も先祖代々の墓に入れてもらえるわけではなく、自治体が埋葬を行う場合には、無縁仏として合葬されるケースが一般的です。近親者がいない場合、自治体からほとんど面識のないような遠い親戚に連絡が行き、迷惑をかける可能性もあります。

老後ひとり難民にならないために今からできる3つの対策

老後ひとり難民にならないためには、元気なうちにどのような対策を行っておくべきなのでしょうか。効果的な方法を3つ紹介します。

活用できる制度やサービスについて元気なうちに比較検討しておく

判断能力や認知能力が低下してから介護サービスの利用の検討を始めると、適切な判断ができない可能性が高まるため、元気なうちから老後に活用できる制度やサービスについて調べておくことが大切です。

老後に活用できる制度には公的なものと民間のものがありますが、特に民間のサービスを利用する場合には、契約内容が適切に遂行されない、高額な費用を請求されるなどのトラブルが多発しているサービスも存在するため注意が必要です。判断能力が低下してからでは正しい判断が難しくなるため、十分な判断能力があるうちに取捨選択しておくとよいでしょう。事前に予約や申し込みができるものもあるため、可能であれば手続きまで元気なうちに済ませておくと安心です。

特に以下の8つのサービスは、提供している会社や種類が多く、玉石混交のため、早めに比較検討を始めることをおすすめします。

介護施設

介護施設と一言でいっても、初期費用なしで入居できる施設もあれば、数千万円の初期費用や数十万の月次費用がかかる施設など高額の手出しが必要なものもあります。

入居条件や待機期間も施設によってさまざまで、公的な介護施設は要介護3以上など入所条件が厳しい場合が多く、費用が割安な公的施設は待機期間が長くなる傾向にあります。

一方で、月額20~30万円台で入れるような民間の優良老人ホームであれば、待機期間なく入居できるところや、比較的元気なうちから入れる施設も存在します。ただし、元気なうちから入居できる介護施設の中には、介護や医療の必要性が高まると退去しなければいけないところもあるため入居条件には注意が必要です。

このように、介護施設は費用も、入居条件も、待機期間も施設によって千差万別であるため、施設選びで注意すべき点が少なくありません。認知能力が低下してからでは、自分で適切な判断をすることが難しくなり、失敗につながるリスクが高まるため、元気なうちに、自分に合いそうな施設を数か所ピックアップしておくとよいでしょう。

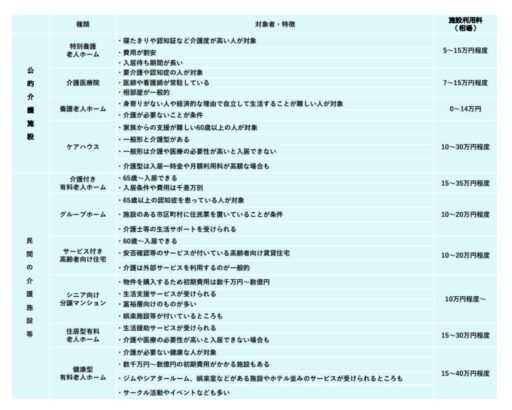

主な介護施設の種類と、それぞれの特徴や費用相場を下記の表にまとめましたので、ご参照ください。

もっと詳しく介護施設の費用相場について知りたい方は、過去記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

https://www.ge-creation.co.jp/column/rouzinhomu/

葬儀・墓

葬儀を取り仕切ったり、墓を管理したりしてくれる身内がいない場合は、葬儀や墓に関する手続きや支払いを生前に済ませておく必要があります。

葬儀の実施や特定の墓に入ることを希望する場合は事前に成年後見人や福祉関係者などと委任契約を結んでおきましょう。

葬儀に関しては、事前に自分で申し込み、費用を支払っておくことで、自身が理想とする形の葬儀を実現できるでしょう。墓に関しては永代供養を選択することで、寺院や霊園が代わりに清掃や供養などを行ってくれるため、墓の後継者がいなくても問題なくなります。自身が入る墓だけではなく、両親など先祖の墓の「墓じまい」も同様に忘れずに行いましょう。

遺言書

「残った資産は〇〇に寄付したい」「お世話になった■■さんに資産を譲りたい」「法定相続人の××には資産を相続させたくない」などの希望がある場合は、理想とする相続が実現するように、法的に強い効力を持つ公正証書遺言を作成し、遺言執行者を選任しておくとよいでしょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるための相続財産の管理や遺言の執行に必要な行為をする権利と義務を負う人のことです。特に、遺言書で非摘出子の認知や相続排除を行う場合には、遺言執行者の選任が必須とされています。未成年者や破産者でなければ遺言執行者になることができますが、相続人の一人に依頼すると相続トラブルに発展するケースも少なくないため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

見守りサービス

近くに頼れる人がいない場合、第三者に定期的に安否確認を行ってもらえるサービスを利用することで孤独死などのリスクを軽減することができます。

自治体の無料サポートだけでは不十分なケースが多いため、民間のサービスを併用するのがおすすめです。

安価で全国的に利用できる民間のサービスには、弁当などの受け渡しの際に安否確認をしてもらえるものや、郵便局員が月1回訪問してくれるサービスなどがあります。親族が遠方に住んでいる場合などには、カメラ型やセンサー型の見守り家電などを活用する方法も有効でしょう。

生活支援サービス

介護が必要なほどではなくても、身体能力の低下により、日常生活のサポートが必要になるケースも少なくありません。買い物代行や通院の付き添いなどの支援を受けられるサービスも存在します。地域でどのようなサービスを活用できそうか事前に調べておくと良いでしょう。

身元保証サービス

介護施設への入所や賃貸住宅への入居、入院、手術などのタイミングで身元保証人が必要になりますが、身元保証サービスを利用することで身元保証人が不要になる場合もあります。

身元保証サービスを行う民間企業は様々で、トラブルが多発しているものもあるため、元気なうちに各サービスの評判や企業の実績などを調べ、比較検討しておくことが大切です。

成年後見制度

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人の代わりに法律行為を行い、財産の管理や生活を支援する役割を担う人のことです。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人を選任しますが、任意後見であれば、自分で判断能力があるうちに後見人を選び契約を結んでおくことができます。

後見人になってほしい特定の人がいる場合は、判断能力があるうちに、任意後見人を決めて、契約しておくと安心でしょう。

死後事務委任契約

葬儀、埋葬、死亡届の提出、家賃や入院費、公共料金の精算、各種サービスの解約、賃貸住宅の退去手続き、遺品整理…など死後に行わなければいけない手続き少なくありません。

身寄りがいない人だけでなく、遠い親族に負担をかけたくない人も、生前に死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀や埋葬、行政手続きなどを、弁護士などの第三者に依頼することができます。

死後事務は、任意後見の場合は契約内容に含めることができますが、一般的に成年後見人の業務範囲に含まれていないため、死後事務を第三者にお願いしたい場合は別途契約を結んでおきましょう。

孤立しないよう交流を持つ

身寄りがなくても、頼れる隣人や友人がいれば、老後ひとり難民のリスクを大幅に軽減することができます。現役時代のうちから、職場と家の往復に終始するのではなく、趣味や地域の集まりなどに参加し、定期的に交流できる人や気軽に訪問できる場所を見つけておくとよいでしょう。

資金を準備しておく

身寄りがない高齢者向けのサービスは数多く存在します。特に、民間のものには、かゆいところに手が届く便利なサービスが多くあるため、お金があれば解決できる問題も少なくありません。

お金が理由で民間サービスの利用をあきらめなくてもいいように、老後資金を準備しておくことが大切です。

安心して老後を迎えるための資金を準備する方法

前段落で紹介したように、金銭的な余裕があれば、各種サービスを利用して、老後ひとり難民のリスクを軽減することができます。

老後の選択肢を増やすための資金を準備する方法を5つ紹介します。

預貯金

預貯金で老後資金を準備するメリットはその手軽さと流動性です。突然の病気やけがなどで、すぐにまとまった資金が必要になった場合でも困らないよう、少なくても半年分の生活費程度の資金は預貯金として保有しておくとよいでしょう。

ただし、預貯金にはインフレに弱いというデメリットがあります。インフレに弱いということは、例えば、近年の米価格のように、ものの値段が2倍になれば、同じ金額で購入できるものの量は半分になってしまうということです。

昨今の物価上昇がいつまで続くのか、物価が下落する日が訪れるのかは誰にもわかりませんが、長い年月を要する老後資金の準備において、物価上昇は無視できるものではありません。物価が上がっても資産が目減りしないよう、インフレに強い資産と組み合わせて老後資金の準備を考えましょう。

保険

保険で老後資金を準備する方法には、個人年金保険など満期が60~70歳の貯蓄型の養老保険を活用する方法が一般的です。

貯蓄型の養老保険を活用して老後資金を準備するメリットには、万が一の際には積み立てた金額以上の保険金を受け取れること(死亡・高度障害時の保障)や、生命保険料控除を活用して税金対策をしながら老後資金を準備できることなどが挙げられます。

一方で、途中解約をすると元本割れをする仕組みの商品が多く、預貯金と比べて流動性が低いこと、自分で運用するよりも割高な手数料がかかることなどがデメリットです。また、保険には定額保険と変額保険があり、契約時に満期保険金や死亡保険金の金額が決まっている定額保険には、預貯金と同様にインフレに弱いという特徴があります。

たとえ物価上昇スピードが緩やかであっても、それが老後のための資産形成に及ぼす影響は軽視できません。例えば、年1%の緩やかな物価上昇が30年続いた場合30年後の物価は現在の約1.35倍に、年2%であれば約1.8倍になります。つまり、日銀が2013年に物価安定の目標と定めた年2%の物価上昇が続いた場合、老後資金の大半を預貯金や保険などインフレに弱い資産で準備していると、その価値は30年強で半減してしまうということです。

老後資金のように準備期間が長い資産形成ほど物価上昇の影響を受けやすいため、後に紹介するインフレに強い資産と組み合わせて、インフレリスクを軽減させるとよいでしょう。

NISA

NISAは2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」で、2024年1月に新制度が開始し、さらに使い勝手がよくなっています。

NISAで老後資金を準備するメリットとしては、運用益が非課税で、資金の引き出しなどを自由にできることなどが挙げられます。NISA口座以外で株や投資信託の運用を行った場合は、その利益に対して約20%の税金がかかるため、NISA制度を活用することで効率的に運用することが可能になります。株式系の投資信託などを組み入れることによりインフレリスクを軽減でき、長期的に積立運用することで、複利の効果を得られます。

また、新NISAには最大1,800万円の非課税枠があるため、最低限の生活レベルかつ平均的な年金額の人であれば、NISAだけで老後資金の不足を補える可能性もあります。NISAの中で、株式系、債券系、不動産系など異なるリスクを持つ投資信託に分散投資することで、リスクを軽減することも可能です。

数多くのメリットのあるNISAですが、元本保証がなく、減る可能性があり、損益通算や繰越控除ができないなどのデメリットもあります。

NISAは他の制度との併用が可能なため、制度や金融商品の理解を深め、上手に活用することが大切です。

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することで、公的年金とは別の私的年金を準備することができます。

iDeCoに加入するメリットには、NISAと同様に運用益が非課税であることに加えて、掛け金が全額所得控除の対象になることが挙げられます。そのため、NISAよりも節税効果が高く、特に所得が高い人ほどメリットの大きくなるのが特徴です。NISAと同様に、株式系の投資信託や不動産系の投資信託(REIT)などで運用することで、リスクを分散することができ、前述のインフレリスクを軽減する効果も期待できます。

ただし、iDeCoで運用している資金は原則60歳まで引き出せないため、iDeCoは必ず余裕資金の範囲内で取り組むようにしましょう。

不動産投資

投資用不動産を所有することで、家賃収入を年金代わりとすることができます。不動産賃貸業は、優秀な管理会社に任せていればオーナーがすべきことは多くないため、高齢になっても無理なく収入を得られる数少ない手段の1つです。退職後も公的年金以外に収入が見込めることで、預貯金などの資産を切り崩す必要性が少なくなり、金銭面だけでなく精神的な安定にもつながります。

不動産投資で老後資金を準備するメリットとしては、他の方法と異なり融資を利用できること、インフレに強いこと、需要が高い物件を持てば、長期的に安定した家賃収入が期待できることなどが挙げられます。

一方で、物件選びや管理会社選びに失敗すると、想定していたほどの収益が見込めないこともあります。

長期的に安定した家賃収入を得るために、どのような物件や管理会社を選べば良いのかについては、過去記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

https://www.ge-creation.co.jp/column/column-5640/

https://www.ge-creation.co.jp/column/column-6223/

安心して老後を迎えるために、今から準備を始めておこう

今から準備を始めれば、老後にひとり暮らしの状態だったとしても、老後ひとり難民とならず、大きな心配なく過ごすことは十分に可能です。特に老後資金の準備は早く始め、長く続けた方が有利になるため、今回紹介した準備方法のなかで自分に合っていそうなものをいくつか選び、少額からでも始めてみるとよいでしょう。

ジーイークリエーションでは、不動産投資、生命保険の見直し、NISAやiDeCo、年金対策、相続税対策など、幅広い相談を受け付けています。

◇下記URLより無料の個別相談をお申込みいただけます。お気軽にお申込みくださいませ。